Il museo di Casa Martelli merita assolutamente una visita, soprattutto per le sue preziose rarità e per l’atmosfera suggestiva che si respira. A differenza di molti altri musei, qui non si trovano grandi gruppi di visitatori, il che permette di godere appieno dell’autentico ambiente della casa nobiliare.

Casa Martelli è una dimora nobiliare con una storia affascinante, essendo stata abitata dalla stessa famiglia Martelli dal Cinquecento fino al 1986. In quell’anno, l’ultima erede, Francesca Martelli, scomparve all’età di 96 anni senza lasciare eredi diretti. Profondamente religiosa, lasciò in eredità l’intera proprietà alla chiesa di San Lorenzo.

Dopo la sua morte, purtroppo, alcuni oggetti di grande valore, all’epoca non ancora inventariati, andarono dispersi. Per evitare un’ulteriore perdita di questo importante patrimonio, lo Stato italiano acquistò la casa e il suo intero contenuto.

Nonostante la sua ricca storia, Casa Martelli è uno dei musei più recenti di Firenze: divenne proprietà statale solo nel 1999 e aprì al pubblico nel 2009. La dimora è il risultato dell’unione progressiva di diverse case acquistate dalla famiglia a partire dal Cinquecento, fino a formare un complesso esteso quanto un intero isolato, con una superficie di circa 5000 metri quadrati.

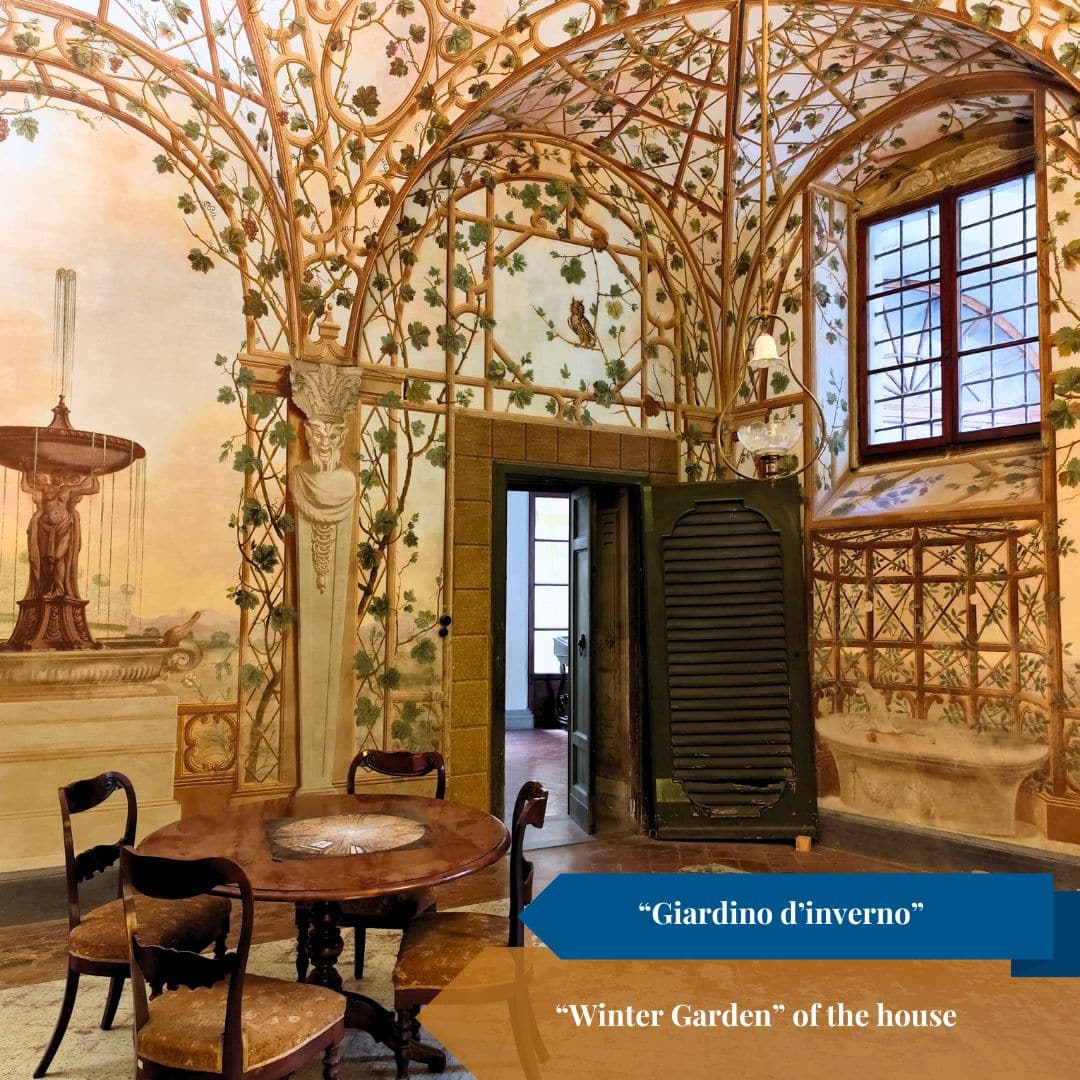

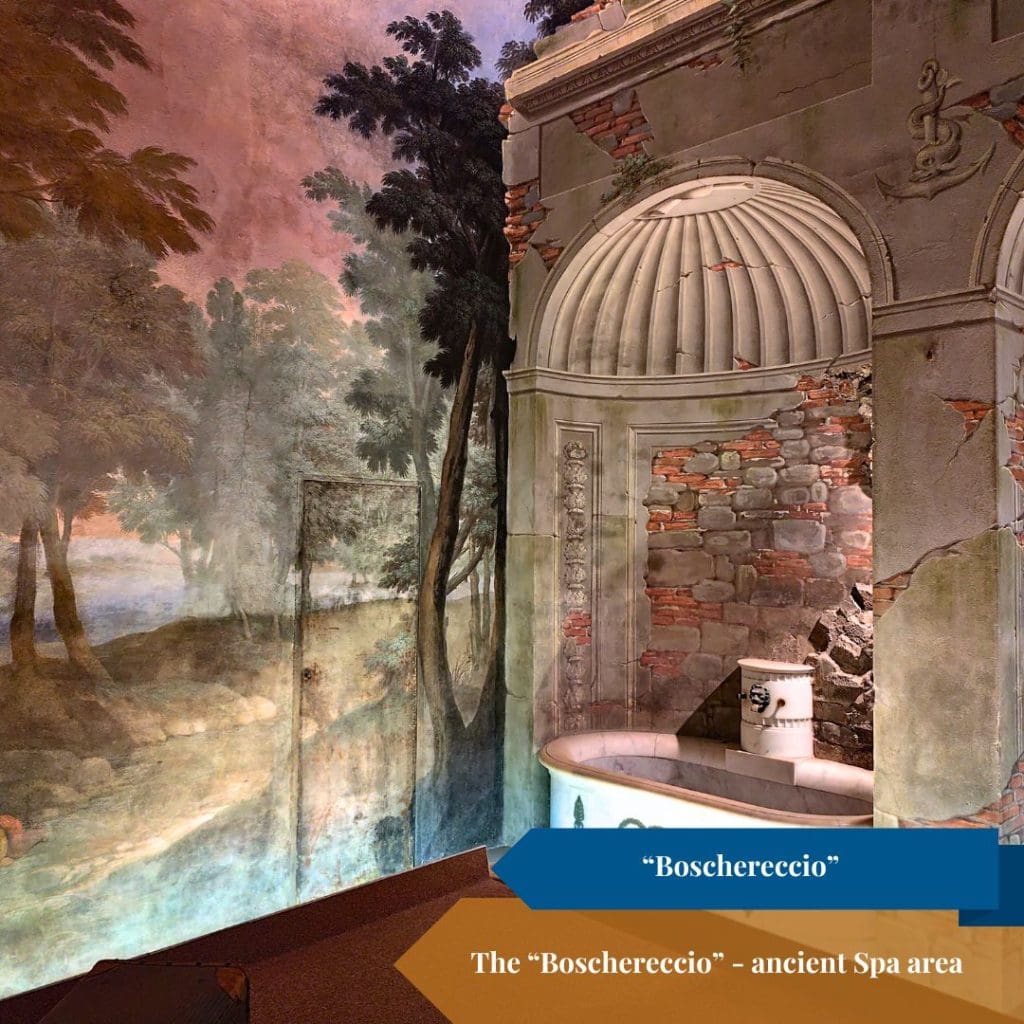

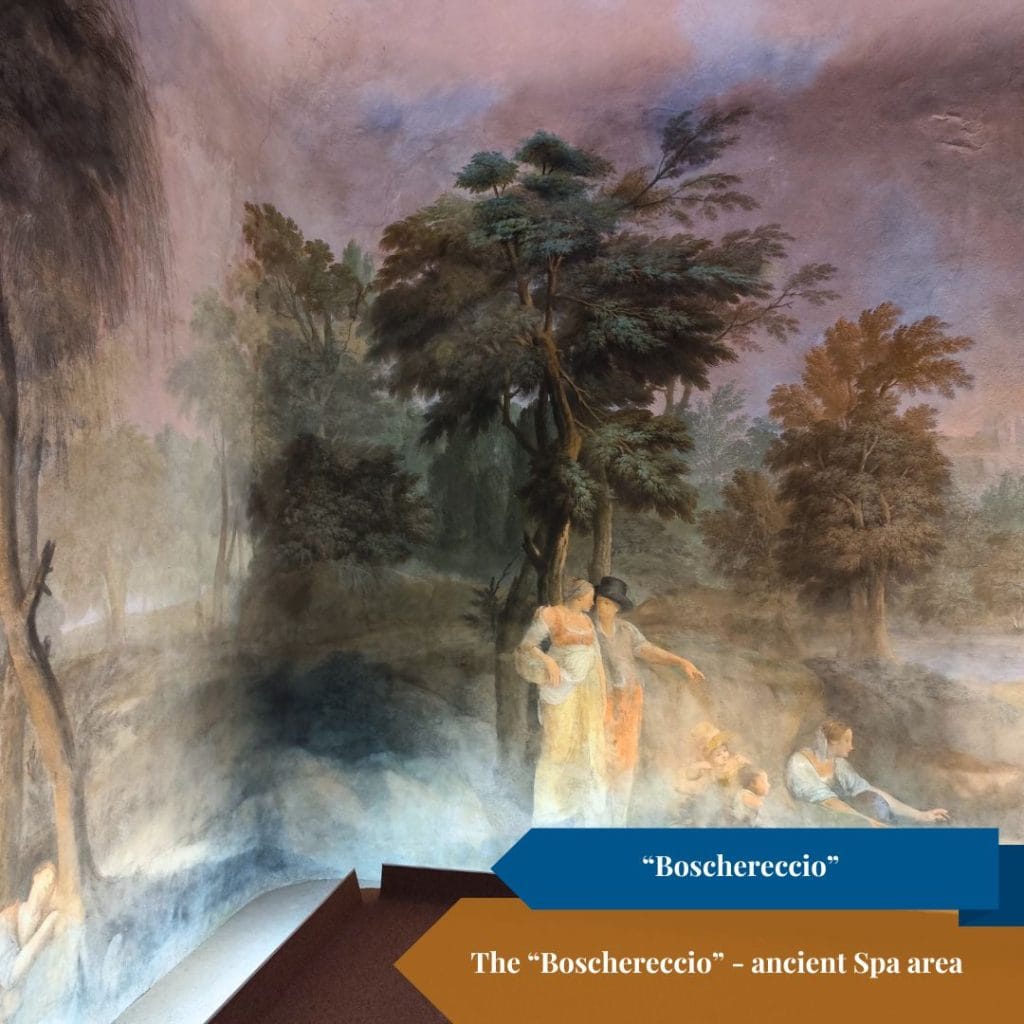

Il piano terreno:

Il primo piano:

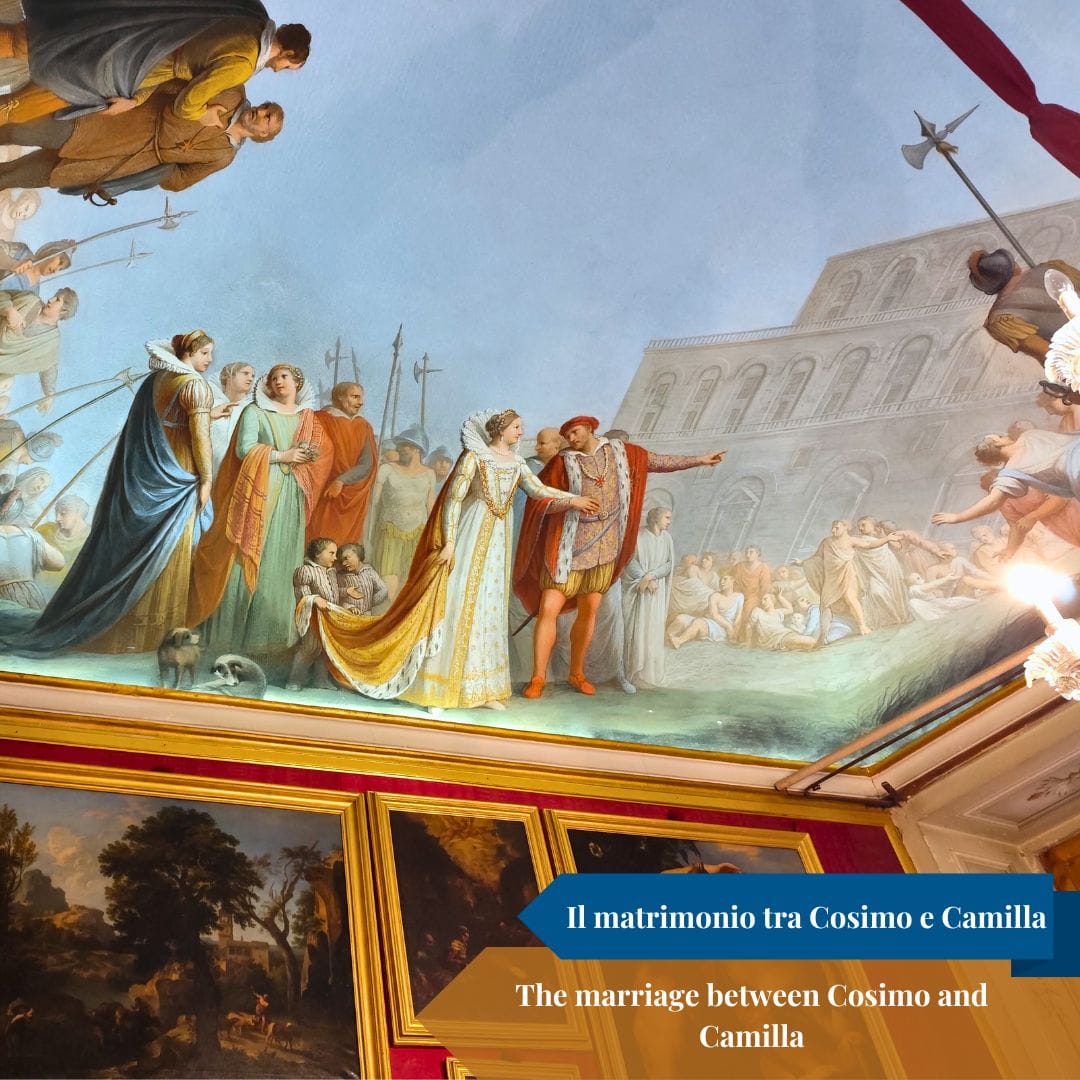

Il “piano nobile” rappresentava il cuore pulsante dei palazzi storici italiani. Situato tipicamente al primo piano, era riservato alla residenza dei proprietari, la famiglia più importante. Questi ambienti, caratterizzati da soffitti alti, ampie finestre e ricchi decori, incarnavano il fasto e l’eleganza del casato. Il termine “nobile” deriva proprio dal suo scopo: ospitare la “nobiltà”, ovvero i membri più illustri della famiglia.

Lo stemma di famiglia

Entrando al primo piano di Casa Martelli, il nostro sguardo è subito accolto dallo stemma di famiglia, un Grifone rampante dorato. L’esemplare che ammiriamo oggi è una replica, mentre l’originale, testimonianza della scultura di Donatello e quindi di particolare valore, è conservato al Museo del Bargello.

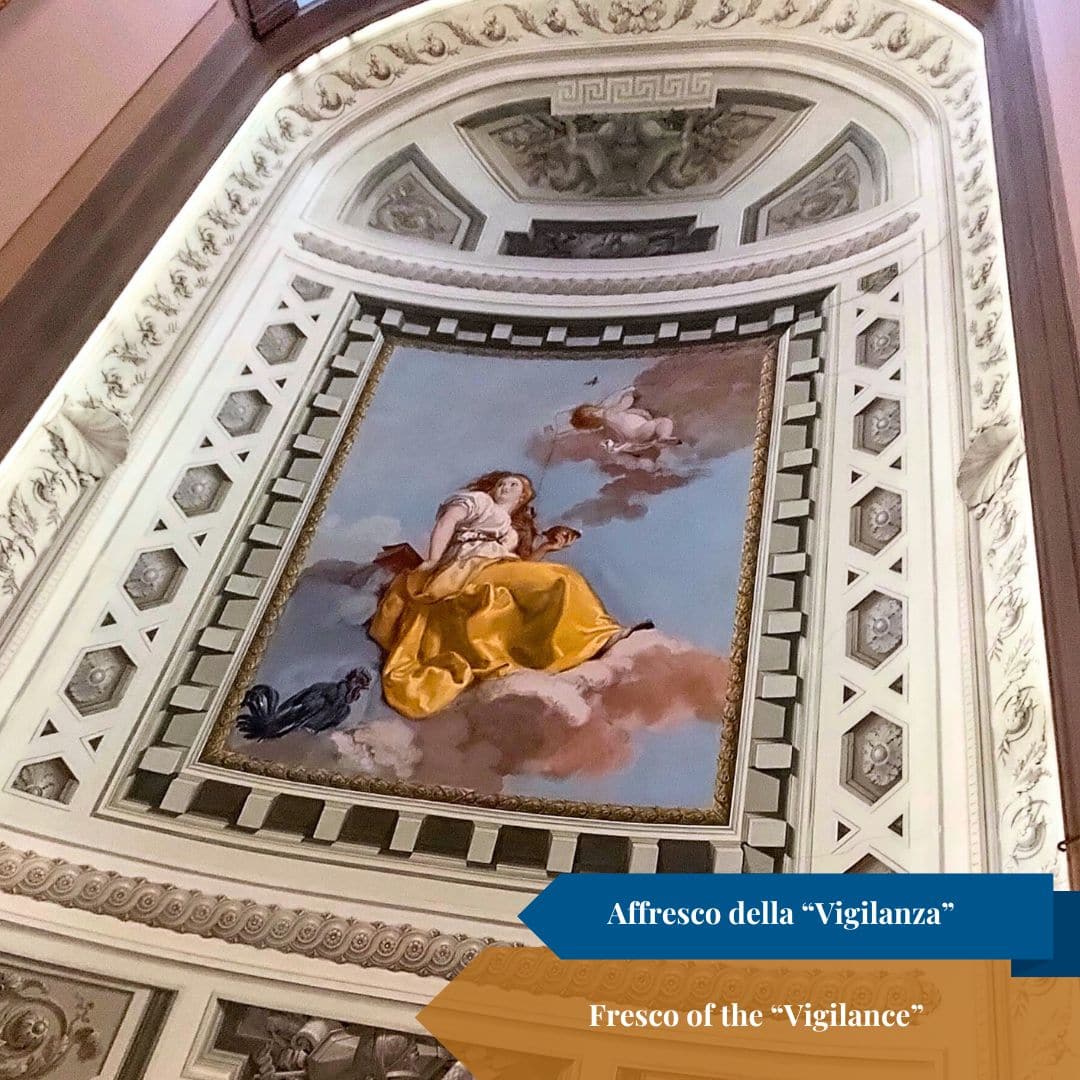

La vigilanza:

Il soffitto di questa stanza è riccamente istoriato, con una figura femminile vestita di bianco e giallo, allegoria della “Vigilanza”, riconoscibile per la presenza di un gallo, simbolo di allerta, al suo fianco.

La quadreria:

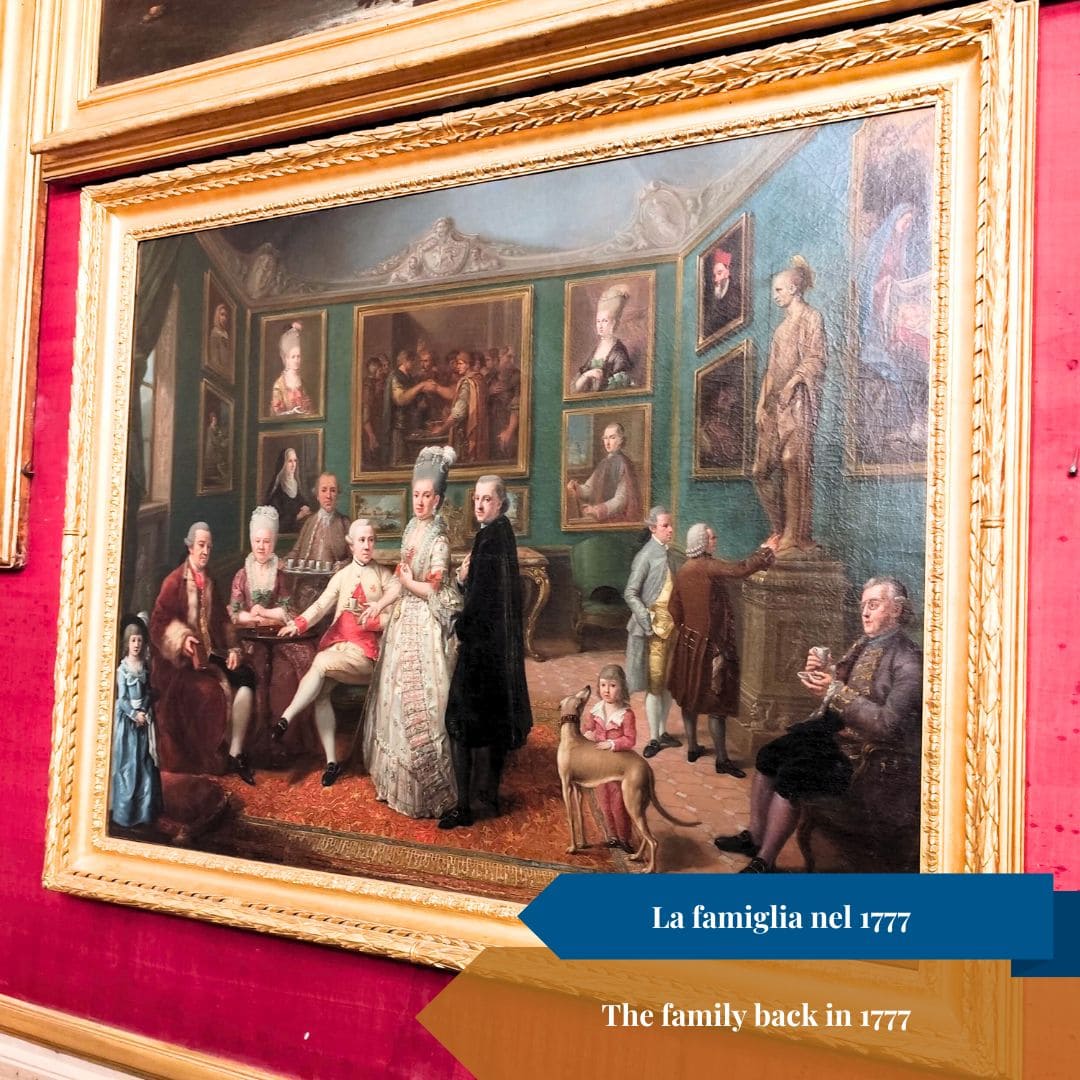

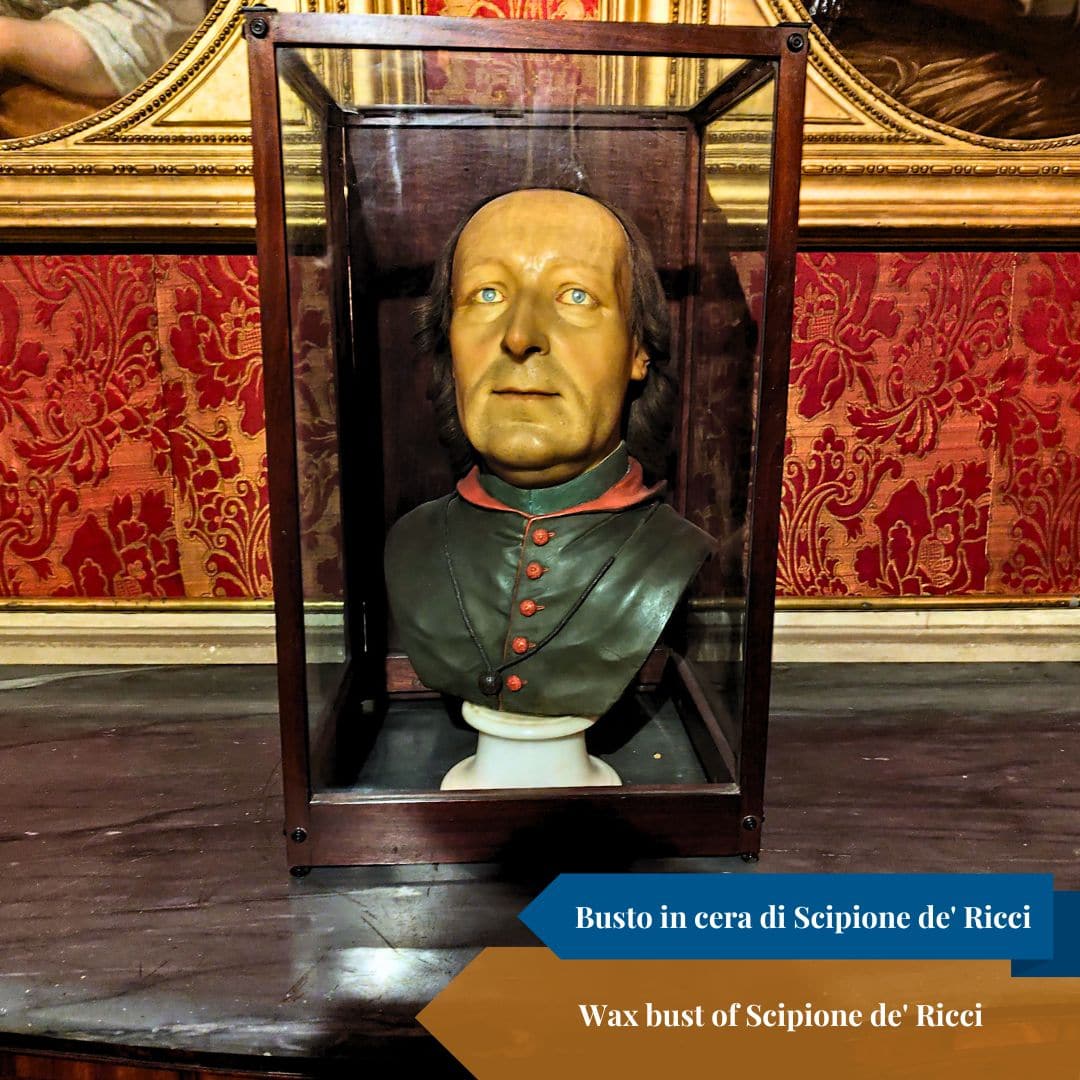

proseguendo nel percorso del primo piano, ci troviamo immersi nella splendida collezione di quadri che raccoglie opere di immenso valore e di diverse epoche. Tra i numerosi quadri, spiccano i ritratti di figure chiave della famiglia Martelli.

La visita avviene in piccoli gruppi di 15 persone (max) ed è guidata dallo staff del museo.

Non è necessaria la prenotazione. I gruppi si formano all’ingresso del museo in base all’ordine di arrivo.

Scopri la bellezza di Firenze e vieni a soggiornare da noi.